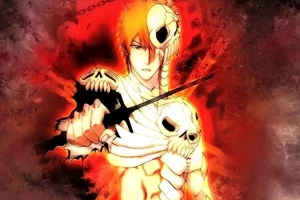

漫画大全日本彩色免费 漫画 欣赏 - 强殖装甲(彩色版) 009话 010话

漫画 欣赏 - 强殖装甲(彩色版) 009话 010话

《强殖装甲凯普》是日本高屋良树创作的科幻漫画。

故事讲述“强殖装甲”是数万年以前降临地球的外星人留下的超生体兵器,平凡的高中生深町晶偶然间得到卡巴,他的同校学长卷岛颚人则得到了另一套,因此成为了秘密组织克诺斯狙击的对象。

该作第一次被引进在中国大陆时被译为《变身斗士凯普》,后被译为《强殖装甲》。

剧情简介

数千万年前,被称作降临者的外星人创造了人类,并从人类开发出兽化兵和兽神将。“强殖装甲·单元”本来为降临者的基本配备,一日降临者使一名人类殖装“强殖装甲·单元”,殖装后的人类发挥了远超过降临者殖装后的能力,并且不受控制,由于降临者发现人类有不安定的因子存在,因此要毁灭全人类。最强的兽神将阿卡菲尔为了阻止降临者毁灭全人类的计划不惜反叛,以自己的力量将降临者的巨大陨石击毁,自己也因力量耗尽陷入长眠。

岁月匆匆流过,当年传下的十二兽神将组建了背后控制全世界的秘密组织克诺斯(Cronus,又译:克洛诺斯,是希腊神话十二泰坦之一,是宙斯之父。后来卷岛颚人组建的“宙斯之雷”是跟克诺斯对立的体现),一直在秘密将人类调制成兽化兵。日本的神山中留下来的三套“强殖装甲·单元”,一直是克诺斯求之不得的最高秘密。然而,组织里面一小部分反对将人类调制成兽化兵的科学家,集合起来煽动拥有兽神将能力的兽神将试验体叛变,终于成功将3个“强殖装甲·单元”夺取出去。克诺斯派出兽化兵追捕并寻找散落在外的单元。

一日,兽化兵正在追捕并准备回收流落到日本的“强殖装甲·单元”,战斗中把“强殖装甲·单元”散落在一间学校后山。一个平凡的中学生深町晶偶然拾到神秘组织克诺斯的超级生体兵器“强殖装甲·单元”,因意外下启动控制装置而得到殖装成加尔巴的能力,成为第一位殖装体Guyver 1(凯普1号),并与图谋征服世界的克诺斯展开激战,后来遇上本为克诺斯干部的卷岛颚人,发现其身份原来是以打倒克诺斯为目标的Guyver 3(凯普3号),Guyver 1、3再联合兽神将试验体的村上征树,一起为打倒克诺斯而战斗......

创作背景

《强殖装甲凯普》是日本的一部科幻漫画,其厚重的科幻风格、感硬派的打斗与充满幻想的世界设定,在日本漫画界都难以找到第二个。特别是故事后期,善与恶、强与弱的反传统的描写堪称漫画界的经典设定!很多读者都是因为故事某年克诺斯发动全球战争消灭了现行的人类政权而引发的某些共鸣,在那样一种环境中,无助的人类不得不屈从于兽化兵的统治,虽然崇拜那些威武的兽神将,但要放弃人类的身份而去调制成兽化兵,相信读者朋友都是无论如何不能答应的,要作为人类生存下去并战斗到底应该是所有读者的心声。

早在32年前(1985年随《少年キャプテン》的创刊号开始连载),它已经开始连载,国内在20世纪90年代已有其未授权的薄本出售(内容为原单行本的一半),作者高屋良树(YOSHIKI TAKAYA),时译《变身斗士凯普》,由四川科学技术出版社92年3月至6月初版,总计3卷共15本,2.0元/本;之后由宁夏人民出版社出版续1-9本,价格涨到2.2元/本;而最后的续10-13,由内蒙古文化出版社,在94年8月出版,标价也提升到每本4.8元/本;国内总共出版共计28本。是国内出版最全的版本,之后市面流通的都是繁体的台湾或者港版,译名《强殖装甲》。

1996年,“少年キャプテン”停刊造成《强殖装甲》被迫停止连载,后经一系列周折,《强殖装甲》在《月刊少年Ace》上得以重新连载,并继续发行单行本至今,单行本已更新至28卷,单集已更新至第245话。

说起《强殖装甲》的作者高屋良树,即使在角川书店也是个特殊的人物。从事漫画多年,却几乎没有过什么成绩。唯一值得他称道的作品唯有还在月刊上连载的《强殖装甲》。这部令人惊异的超级大作品大概可以成为是20世纪末日本漫画的超级杰作之一,它所为人们塑造的世界竟然是如此奇怪,正面人物和反面人物在故事的后半部份发生了本质性的调换。《强殖装甲》所改编的动画作品和电影也是非常的成功,只可惜作者仁兄越来越“神龙见首不见尾”,《强殖装甲》的连载已经变成了近乎传说的连载,每年只有在作者高兴时才偶然的连载上一两回。

即便是在怪胎辈出的日本漫画界高屋良树也算得上一个十分特殊的存在,其他的漫画有人一辈子就靠一部作品吃饭,比如荒木飞吕彦,至少人家在连载时都保持了勤奋的更新,或者是藤崎龙,尽管喜欢玩哲学,可至少时常露脸,不至于让粉丝遗忘,唯独高屋良树,投身漫画几十年可说是集脱稿、懒惰、不负责任等万恶于一身的终极BT,和高屋比起来,富坚义博俨然已经可以看做是圣人,起码他在连载《幽游白书》的时候还是十分勤奋的,不像高屋良树,几十年来叫得出来的名字想来想去也只有那么一部《强殖装甲》。虽然从连载开始这部作品就以精湛的画风,宏大的世界设定,深刻的底蕴将无数的读者征服,不过随后数十年的间断性连载也磨平了所有读者的耐性,致使不断有粉丝询问高屋良树是否已经去世,关于此君已经去地府报道的谣言一时间成为了虚度偶论坛争论的对象(此内容绝非杜撰,2005年就有《强殖装甲》拥趸前去购买《强殖装甲》时就被书店老板告知作者已因车祸身亡......懒大人后来特地露面辟谣)。不过据可靠消息是,高屋良树不是一般的有钱,别人都是靠漫画谋生,高屋则完全是把画漫画当作副业,高兴了就画上几页,不乐意了就扔到一边,但最让人不解的是这样的工作态度和连载速度竟然没有被腰斩,简直就是日本漫画史上的未解之谜。

相关问答

有木有适合初中生看的日本漫画?

灼眼的夏娜.死神.死亡笔记.ILOVEBABY.彩云国物语灼眼的夏娜.死神.死亡笔记.ILOVEBABY.彩云国物语

有哪些好看的日本后宫漫画值得推荐?

后宫动画是日本动画中一个重要的分支,对于每一个喜爱看动画的男孩子来说,基本上后共向的动画,往往就是带领他们入宅的作品,早期也比较喜欢看这些福利满满的后...

有哪些搞笑的日本漫画?

在日本动漫作品中,间谍题材各位应该都看过不少了,而家庭喜剧题材的,各位阿宅们肯定会更为熟悉而且常见到。如果说,将间谍题材与家庭喜剧题材这两者结合在一...

有哪些值得推荐的搞笑校园青春日本漫画?

不请自来。《龙与虎》虽然没看过这部番的漫画,但腿毛君查了下,也有漫画的。这部番光听名字可能并不吸引你,但真的好看喔!校园青春搞笑它都有,主线还是恋爱...

找一部日本漫画?跪求?

兄弟还记得男主叫什么吗?兄弟还记得男主叫什么吗?猫头鹰王国之守卫者传奇猫头鹰王国之守卫者传奇

求漫画推荐200话以上的日本漫画?

《妖精的尾巴》绝对热血《境界触发者》《食戟之灵》这两个暂时都是100多话还在更新超过200话是迟早的事《法外制裁者》漫画200多话动画压缩成了10多集,漫画...

最近有哪些感人的日本漫画?

最近,拾部君发现了这么一部日本漫画,这部漫画是短篇,只有4话,一卷的单行本就可以看完。这部短篇漫画在推特上公开了部分剧情片段之后,立马获得了超过10万日...真...

有哪些日本恐怖漫画推荐?

推三部个人非常钟意的恐怖漫画1《不安的种子》由漫画家中山昌亮创作的单元剧一样的恐怖漫画,每一部都分为若干短小精悍的小故事,有的故事甚至只有三四页,但...

日本有哪些经典成人搞笑动画or漫画?

首先很感谢作者的邀请我是00后,我认为很好看的日本动画、动漫、电影有:《名侦探柯南》(日文:名探侦コナン;英文:DetectiveConan;美方英文:CaseClosed...此时...

求好看的完结日本少女爱情漫画(短篇的)?

好想告诉你龙与虎玉子爱情故事你的名字起风了等很多好想告诉你龙与虎玉子爱情故事你的名字起风了等很多

发表评论